贾乃鼎:《我心中的三十年》

编者按:2023年是《首都公共文化》创刊30周年。为纪念这本在文化馆乃至公共文化领域具有一定影响力的内刊,我们策划了一系列活动,包括历史回顾、专家访谈、主题征文等。敬请关注。

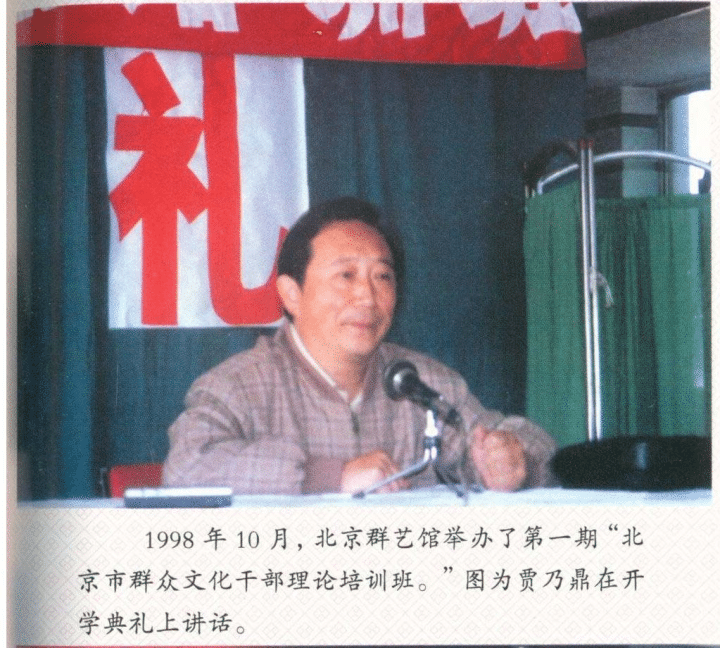

贾乃鼎,中共党员,研究馆员,曾任北京群众艺术馆馆长、书记、中国群众文化学会理事。现任文化部公共文化服务体系专家库专家、中央文化管理干部学院客座教授。曾在多项大型群众文化活动中担任总策划或总编导,发表多篇论文、著作,并在全国获奖。

时光飞逝,转眼间我从群众文化一线岗位上退休近十六年了。虽然年龄不饶人,但几十年的群文生涯使我对这个事业的情感依旧深厚。回归基层,作为社区群众一员的我,由传播者变为受众。位置变了,对群众文化服务理念的理解角度也发生了变化,这个变化使我找准了位置。扬长避短,力争在有生之年为基层群众文化事业贡献出力所能及的余热。因此,多年来我一直在学习理论和观察社会上下功夫,努力跟上群众文化事业飞速发展的脚步。

如何学习和观察?按时阅读由北京市文化馆主办的内部资料刊物《首都公共文化》,便是最为便捷的方法。该文化馆是北京市文化旅游局直属的群众文化事业机构,无论其社会功能、引领作用,还是信息视野角度,都是全市影响力最大的。北京市文化馆的前身是北京群众艺术馆,这里是我的家。故学习和阅读《首都公共文化》早已成为我文化生活的一部分了。

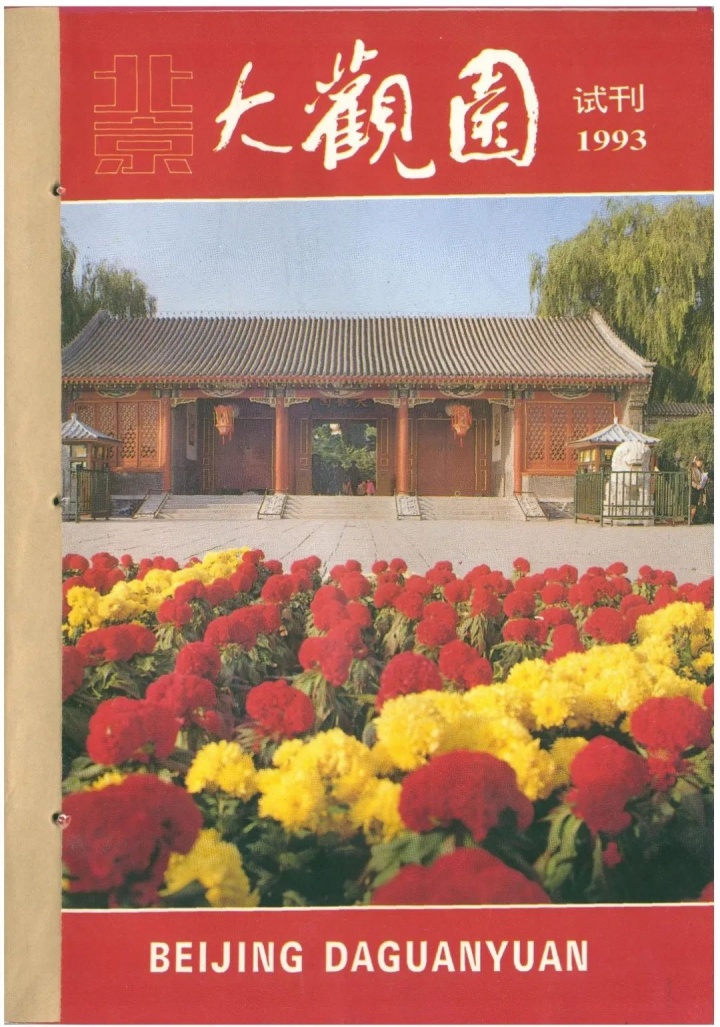

最近一段时间,每当我拿起《首都公共文化》期刊时,心中总是无法平静。这是北京市文化馆主办的内刊,从1993年创刊《北京大观园》开始,几经更名走到今天,整整经历了三十周年。这三十年来,它经历了北京群众艺术馆的胡同四合院生涯到北京市文化馆昂首走进现代化设施的全过程;它为首都群众文化事业三十年的发展做出了贡献。激动之余,我忍不住拿起笔来聊一聊当年创刊的初衷,说说心里话。

1992年,我和石振怀老师先后调入了北京群众艺术馆,与阮兰玉、王羲惠两位老师组建了新一届领导班子。报到之前,市文化局领导对我反复强调:市群艺馆是北京群众文化领域的龙头单位,不仅要开展多种大型群众文化活动,更重要的是必须发挥对各区县群众艺术事业的示范指导功能,确保首都群众文化事业的整体发展。身负重任,我满怀激情地迅速到岗。

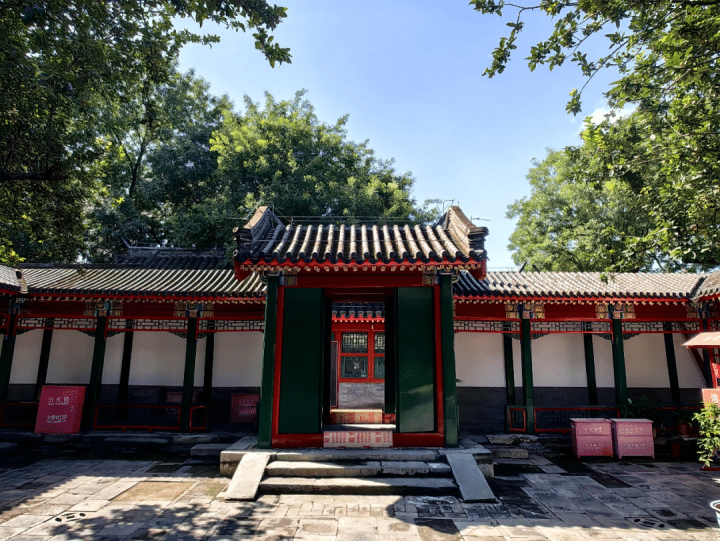

可是走进北京群众艺术馆,心凉了半截。全市最高等级的群众文化事业单位,竟然坐落在东城区南锣鼓巷沙井胡同中的一个四合院里,不但没有活动场地,而且还是文物保护单位。院子里一颗钉子都不能钉,连树木都不能动。馆内人员的专业素质和能力都非常高,但连馆长加在一起才十几个人。全年的活动经费不是按万元、千元计算,而是扳着手指头按百元计算。一个缺钱、少人、无设施的三无单位,指导全市各区县的群众艺术工作,谈何容易。正当我一头雾水之时,李春光老馆长的一番话点醒了我。他说:“一个馆是不是龙头单位不是上级硬性规定的,而是全体人员实干出来的。这里是工作单位,又是馆员的家。馆长是领导,但又是普通一兵,和大家融在一起,将全馆十几颗心凝成一颗心,干出点儿样来,这是咱们群艺馆的老传统。各区县的同行们心里有你了,你自然就是龙头了……”这段话我听到了,全馆人员也听到了,说干就干。这一干起来我才发现,论职务我是馆长,但在群文事业领域里,我却是个新兵,馆里十几个人,个个都是我的老师,我的任务就是凝聚人心。

在很长的时间里,馆内无论是老前辈还是新战友,都拿这个四合院当家了。工作中从来没有出现过因为劳务费或个人困难等原因向单位提出要求的情况。大家不把工作当任务完成,而是当作事业去拼。在那个摸着石头过河的年代,人们心里都没底,石头摸对了就过河,摸错了爬起来接着摸。我就是因为石头摸错了,摔了大跟头,给文化局带来不小的损失,灰头土脸的馆长打算打退堂鼓了。可就在这时,全馆人员没有埋怨,而是自愿每人自掏腰包50元,请捅娄子的馆长在饭店聚餐压惊,感动得从不掉泪的馆长大哭了一场。这个场景恐怕只有北京群众艺术馆才能干得出来。

在全馆同志们的共同努力下,我们成功举办了多项大型群众文化活动,不仅得到了上级领导的肯定,还对各区县兄弟单位产生了影响。各文化馆的同行们希望得到市级单位的支持,与群艺馆团结在一起,共同努力将首都群众文化事业提高到一个新水平,这正是我们所希望的。但新的问题出现了,共同发展的前提是相互了解,彼此沟通。不清楚各自的优势和特点就无法形成合力,这是市级群众艺术馆首先要完成的课题。馆领导班子在实际工作中都明白一个道理:任何决策的成立都不是决策者坐在办公室里空想出来的,实施的前提是调查研究,调研是决策的灵魂。以王羲惠老师主抓的调研部提出,应与各区县文化馆建立信息交流机制,党和国家的新精神应及时传送下去,各区县的文化工作状况也应采用多种形式反映上来。只有这样才能将规划落到实处。但在三十年前的那个没有网络,没有数字平台,也没有手机电脑的年代,信息交流机制如何建立?于是,1993年5月北京群众艺术馆创办的综合性文艺刊物《北京大观园》诞生了。

该刊物属于群众性文艺内刊,人们戏称为“杂货铺”。但就是这个杂货铺,在首都群众文化事业的发展上发挥了重大作用。归纳起来有以下几点:

第一,建立了信息交流平台。群艺馆将近期全市文化动态和未来发展走向,以及全国各地的群文信息,及时传送到各区县文化馆,为各区县的群众艺术工作提供了方向,起到了引领作用。而区县文化馆又是通过刊物以文艺的形式,生动地将活动成果和工作状况展现出来。不仅扩大了地区文化影响力,而且还促进了区县之间的相互了解和交流。这个信息平台促使群艺馆从自己的小家走出来,融入到各区县组成的大家中来。各区县文化馆也将群艺馆当成了自己的家,家里的人就从不见外,多少年来大家对馆领导从不称呼职务,张嘴就是老贾(贾乃鼎)、小阮(阮兰玉)、小石(石振怀)、羲惠(王羲惠)、马瑞(马瑞增)。

第二,为群艺馆对各区县群众文化的精准服务提供了依据。例如,每期刊物中都刊登了许多群众创作的文艺作品和基层文化活动介绍。调研部的同志们在信息的整理工作中发现了一个问题,即远郊区县组织的文化活动与城区组织的文化活动,在文化理念上有很大差别。由于当时通讯和交通的局限,致使边远山区的同行们获取信息的渠道受限,眼界不宽,设计思路较窄。为了确保首都文化建设的总体发展,群艺馆发起了全市性的专题研讨会。大家一致同意建立城乡文化馆互联机制,每一个城区文化馆都和一个远郊区县的文化馆建立互动交流关系,将市区的城市开放性文化理念与郊区的民间特色文化有机结合起来,取得了良好效果。那些年,我们经常看到农村秧歌进城表演,城市歌声响彻山村的感人场景。

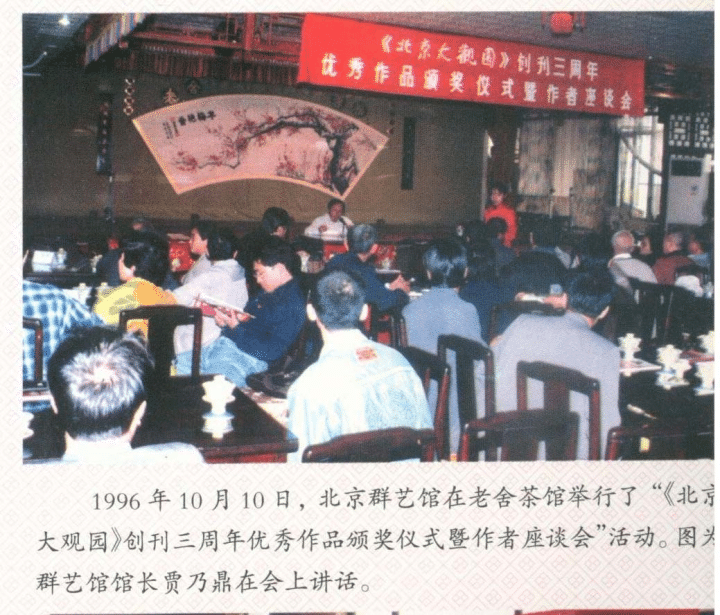

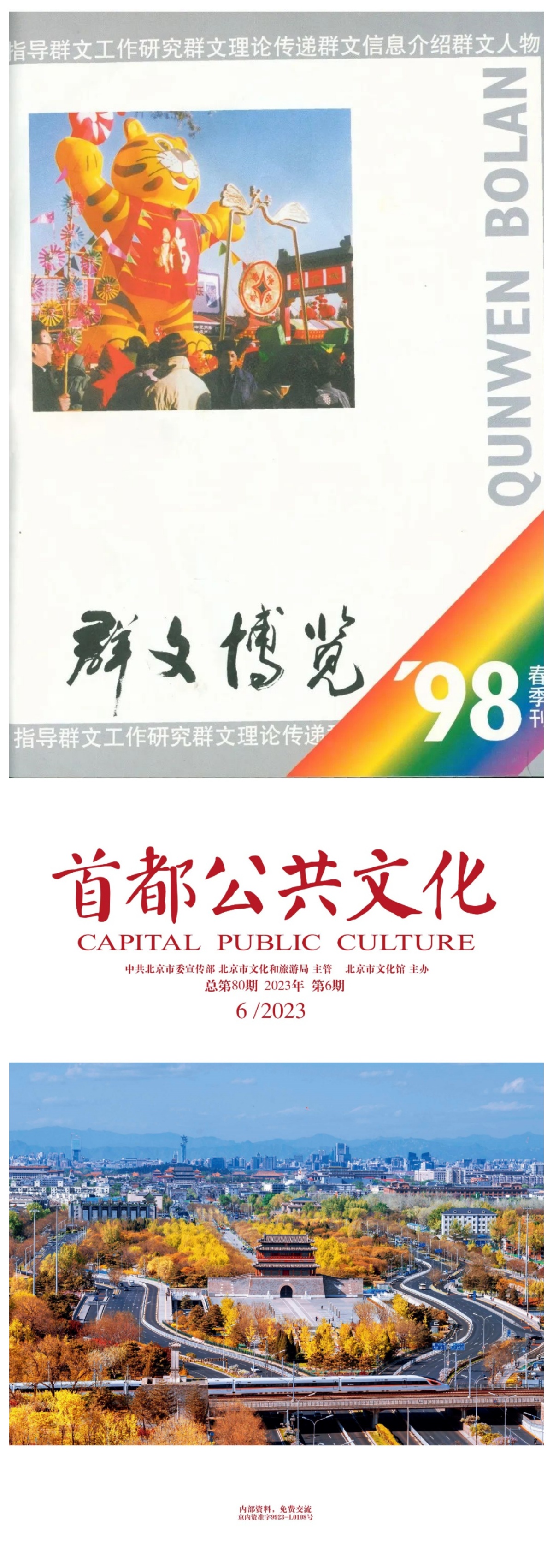

第三,促进了首都群众文化建设的整体发展。《北京大观园》的联络功能始终发挥着重大作用,全市性大型活动的策划思路很快就会得到相关区县文化系统的反馈。群艺馆的十几个人如何运作市政府乃至文化部下达的大型活动任务?我们通过信息平台,一声号召全体动手,各区县文化馆一起出动,有人出人,有钱出钱。这样的事例数不胜数。馆内没有活动场地,就将活动项目搬到区县去,建立工作室、试验田。因此,在许多区县级的大型活动中,经常能看到北京群众艺术馆人员的身影。数年后,《北京大观园》更名为《群文博览》。随着群众文化现代化建设步伐的加快,刊物的宣传重点也发生了转移,群众文化专业人才队伍的建设成为了重要课题。群艺馆调研部在多年办刊形成的人脉基础上,建立了全市群众文化人才库,形成了多个人才专业链条。至此,北京的群众文化建设逐步走上科学发展轨道。

总之,每当我拿起《首都公共文化》时,总能感受到它三十年的内在生命力。时代在前进,科学在发展,现代信息传媒的多样发展使传统纸质刊物的光彩不像过去那样靓丽了。信息速度不如手机快,信息宽度和数量比不上数字化网络。但在作品的深度和深入人心的咀嚼感,仍有不可替代的优势。通过刊物我看到了北京市文化馆在前进!祝三十年的馆办刊物青春常在!团结一致,一起走向未来!